呼吸力と抜き技

この文章は、雑誌「スターピープル」37号(2011年5月31日:ナチュラルスピリット刊)の特集「カタチから入って意識を変える!」に、井上館長が取り上げられたときの記事です。呼吸力と抜き技について、わかりやすくまとめられていますので、ここに掲載させていただきます。

自分を殺しに来た相手と友達になる

植芝盛平の創始した合気道は、神道に立脚し、宇宙の気との合一を説く「和の武道」です。しかし、合気道をボディワークとしてとらえた場合、その本質は呼吸力と呼ばれる独特の力の使い方にある。そう看破し、養神館合気道という独自の稽古体系を確立したのが塩田剛三でした。呼吸力の養成に秘められた、自己の心身を澄み切らせる秘訣を、塩田剛三の高弟・井上強一氏に聞きました。(文・治郎丸明穂)

合気道の極意・呼吸力によって 宇宙や自然と一体になる

合気道は、一見、力を使わないで技を施しているように見えます。しかし実際は、抵抗するのが難しい強烈な圧力

を、技の中に感じるものです。ただ、その力がぶつかり合いにならないところが特徴なのです。 力まかせにやる強引さや、ただ相手に痛みを与えて屈服させようという荒々しさとは異なります。力そのものがスーッと滞りなく流れて相手の中に浸透したり、またその力の流れの中に相手を巻き込んでいくから、いつのまにか相手は態勢を崩されていくのです。

力を使っていないのではなく、どこから湧いてきたのかわからないような、透明で浸透力のある力を使っていると言った方がいいでしょう。

この力の使い方のことを、開祖・植芝盛平は「呼吸力」と呼んでいました。と言ってもそれは生理的呼吸の意味ではありません。盛平は天と地が気の交流を行っていることを体感しました。それを天地が呼吸しているととらえ、その天地の呼吸を自分の中に取り入れるようにして発揮する力という意味で、呼吸力と呼んだのです。

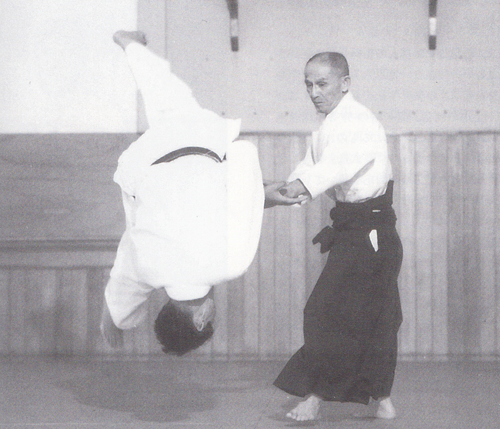

この呼吸力が最大限に発揮されると、まさに触れただけで相手が吹っ飛んだり、逆に相手の力を奪ってしまって、自由自在に手玉に取ることができるようになります。

そんな開祖の技を忠実に再現した呼吸力の妙技によって多くの人を魅了し、合気道の魅力を広く世間に印象付けたのが、塩田剛三でした。 剛三は、呼吸力が養成されてこそ、合気道の稽古は初めて有効なものとなる、と看破しまし

た。そして、合気道養神館を設立し、呼吸力の養成を主眼とした稽古体系を確立していったのです。 剛三は超人的ともいえるその呼吸力を発揮するときの心境を、次のように語っています。「スーッと天にも昇るような気持ちと言うか、そのとき自分の中にはなんにもありません。真っ白なんです。こうしてやろう、ああしてやろうという気持ちはまったくない。植芝先生の言う、宇宙や自然と一体になるということですね。そのとき自分を完全に信じ切れるんです。相手が攻めてきても、わが友だと思える。自分自身だと思える。相手はこちらの一部になってしまっているか

ら、抵抗したくてもできなくなるのです」

剛三は昭和7年に、17歳で植芝道場に入門し、以後、陸軍の秘書官として中国に赴任するまでの10年間、開祖のすぐ傍で人一倍の研鑽を続けてきました。開祖の超人的にして神秘的な側面も、多々体験していますが、ついに宇宙や神といった理念にはなじめず、自己の精神と肉体を徹底的に研ぎ澄ました成果としての呼吸力を追求していきました。

しかし、たどり着いた呼吸力の極意は、まさに開祖が表現していたことと、同じ境地だったのです。

© (株) ミツルギ/撮影・小林洋

とらわれのない澄み切った心が 本当の呼吸力を生みだす

では、呼吸力にはどんなメカニズムが働いているのでしょうか。設立直後の養神館で、塩田剛三の指示のもと呼吸力の養成を主眼とする稽古体系作りに携わった当事者である井上強一氏は、次のように語ります。 「呼吸力の基本は、動いてもぶれない体の軸を確立するところにあります。そのためには、腰が立っていなければなりません。この軸を中心として、全身の働きをまとめていくところに、中心力が発揮されます。この中心力が、筋力や精神力や気力やリズムなど、体全体から発揮される作用を技の中に集中させると、そこに呼吸力が生まれるのです。ちょうど地下に拡がっていたマグマが火口に集まって大きな爆発を生むように、中心力によって、自分の持っているあらゆるエネルギーがひとつに統合され、発揮されたものが呼吸力なのです」

このとき大切になるのが、心のありかたです。私たちは何かをやろうとして意識しすぎると、そこに力みが生まれたりぎくしゃくしたりします。力の働きから見ると、部分部分が力んでいるばかりで、全体がひとつにまとまっていません。

「心も体も、力みやこだわりがあってはひとつにまとまりません。とらわれない澄み切った精神状態の時に、はじめて本当の呼吸力が発揮できるのです。相手に敵対心や抵抗心を持ったり、うまくやってやろうという欲や、これでいいのだろうかという迷いがあったりすると、力は濁ってしまいます。その濁りをなくしていくことが、稽古の大切な目的なのです。」

しかし最近は、とらわれないとか我を無くすのがいいことだというので、力を出し惜しみするような稽古をする人が増えているといいます。

「我を出すのはいけないけれども、力は出し切らなければなりません。自分の持っているものを出し切るというの

も、またとらわれないことなのです。そうすると、そこから爽やかさが生まれてきます。合気道の稽古は自分から爽やかなエネルギーが生まれ、道場が爽やかになるようにやらなければいけません。だからこそ合気道は禊ぎだと言われるのです。それは軟らかい稽古だけではなく、自分の全てをとことん出し切っていくしかないような、厳しさの中から生まれるのです」

塩田剛三が残した有名な言葉があります。合気道の最強の技とはなにかと問われ、こう答えました。 「自分を殺しに来た相手と友達になることです」 合気道とは、わざわざ相手からの攻撃を設定し、自分の中に生じる敵意と迷いと我欲を克服していく稽古だと言えるかもしれません。それが極まった時、無や愛や調和力が、理念ではなく具体的に自分の上に実現します。それこそが人間の本当の強さなのです。

実技解説

●塩田剛三の中心力

背後からぶつかってきた相手に対し、中心力をゆるがせにしないまま背中に呼吸力を集中させると、相手は見事にはじきとばされる。そのとき自分の背中に一切の抵抗感はなく、衝撃もない。ただ中心力に支えら

れ、天地と一体になった自然体のまま、絶妙のタイミングで相手と呼吸を合わせる。

© (株) ミツルギ/撮影・小林洋

●中心力養成の構え

合気道に本来構えはないとされているが、養神館合気道では、中心力の養成法として、構えの稽古を行う。頭・手・足・臍・重心が、一線上に乗るように立ち、腰を立てる。足幅は前後に一足半。両足のつま先が45度外に向くようにかかとを絞る。前脚にやや重心をかけて後ろ脚はピンと張り、腰骨を正確に正面に向ける。両手の指を一杯に開き、剣を相手に向けるように胸の高さと下腹の高さにそろえる。自分を取り繕おうとせず、自己の中心にすべてを帰一させ、心身ともに己を開き切った姿勢である。呼吸を調え、力むことなく柔軟に立てるように練習する。鏡に向かって長時間行うのもよい。

●強い呼吸力

① 相手が片手を取って押してきた場合、自分の中に動揺、反発心、敵対心、また功名心を生まない。そのとらわれのない心は、構えの姿勢が微動だにしないことに現れる。

② 相手の力に呼吸を合わせ、自分の軸を崩さないように体を左に開いて、相手の力をこちらの中心力に吸収する。相手は自分の力と意志を尊重されたまま、おもむろに力を持って行かれ、自分の重心を失って浮足立つ。

③ 相手の力、自分の力、前に出る勢いなどをすべて自分の中心力にまとめてしまうと、強力な呼吸力が発揮される。その力に相手を巻き込んで一体になり、その一体感を崩さないように心と力を導いて投げる。全身の統一、心身の統一から生まれる透明感のある力は、相手に意識させずに作用するため、抵抗感を与えない。

●抜きの呼吸力

① 自分の中心はしっかり保ったまま、力みを抜く感覚を相手に伝えると、相手は力の拠りどころを失い、重心を崩していく。

② もはや相手の動きはこちらの自由になるので、好きなところに導くと、相手は持った手を離せない

まま、支えを失った感じで足元から崩れていく。

③ 相手の力を抜けさせるには、自分の力みが抜けきっていなければならない。そのとき一切の抵抗心と敵対感情がなくなっている。しかし、天地自然と一体になった自分自身は、しっかりとそこにいる。そんな自分に向けてきた相手の攻撃力は腰砕けになるが、そこに否定力が働かないため、なぜかその状況を体が受け入れてしまう。

出典:「スターピープル」37号

(2011年5月31日:ナチュラルスピリット刊)